Dieses Lexikon ist mit den verwendeten „Fachbegriffen“ auf dieser Webseite verknüpft, um dem interessierten Laien das Verständnis zu erleichtern. Wenn Begriffe fehlen, bitten wir um Anregung.

Das Gebiet, in dem der Saturnring seinen größten Durchmesser hat.

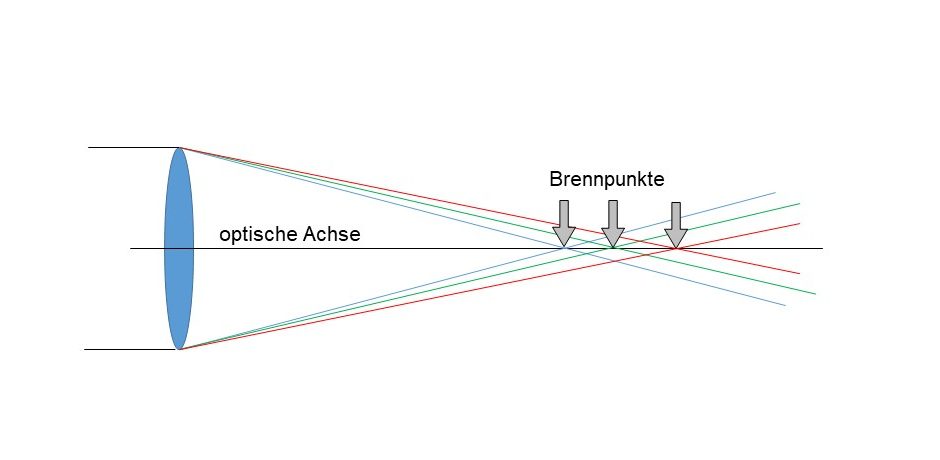

Hochwertiges, mehrlinsiges Teleskopobjektiv, dass deutlich weniger optische Fehler aufweist, als das zweilinsige Fraunhofer-Objektiv. Diese Objektive bestehen aus Sondergläsern, und stellen besondere Ansprüche an die Fertigungsverfahren und die Justierung. Daher sind sie auch deutlich teurer. Refraktoren mit diesem Linsen können deutlich kürzere Brennweiten haben.

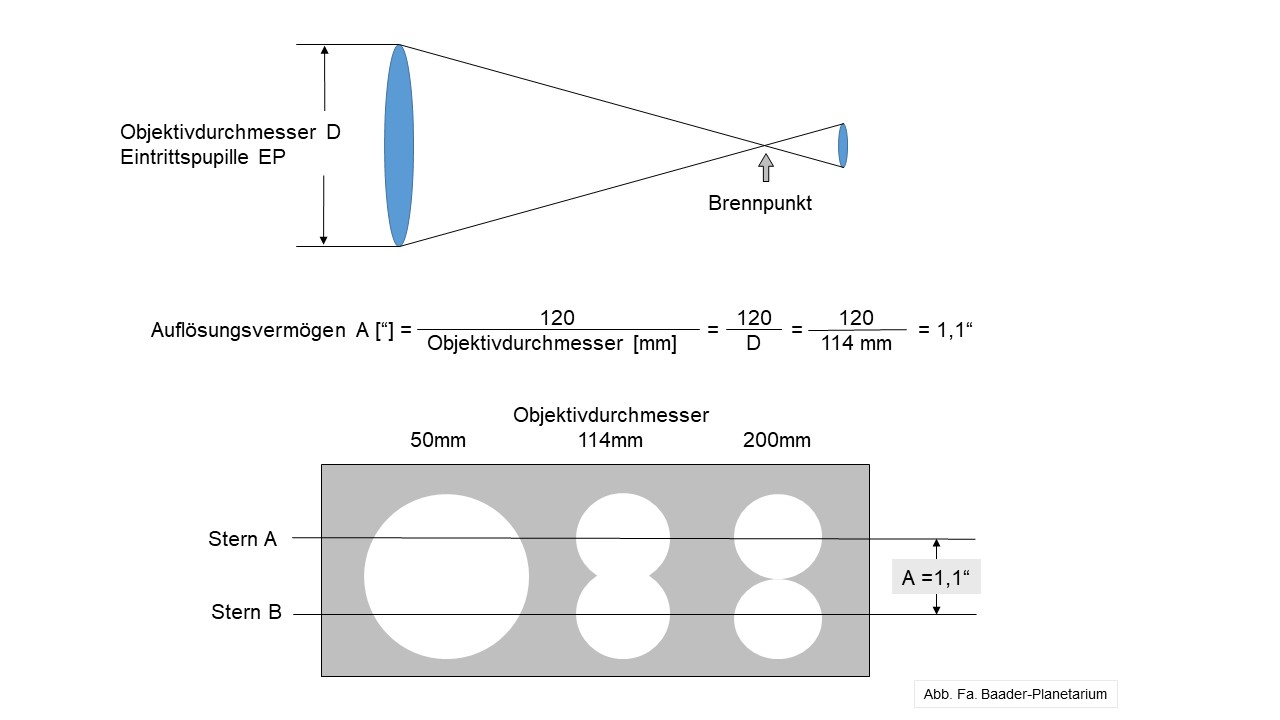

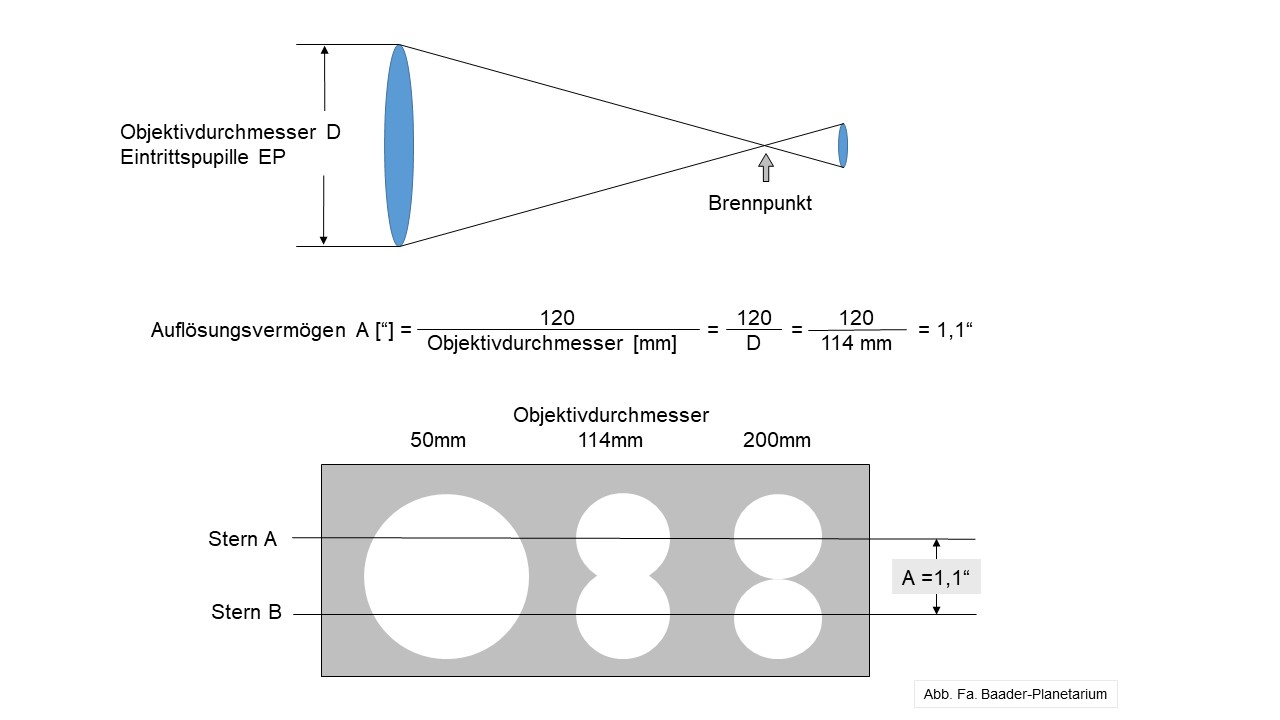

Das Auflösungsvermögen eines Teleskops bezeichnet die Trennschärfe des Teleskopobjektivs. Die Maßeinheit ist Bogensekunden. („) Beispiel: Kommt einem auf einer geraden Straße in der Nacht ein Auto entgegen, erscheinen beide Scheinwerfer zunächst als eins. Dann, wenn die Scheinwerfer länglich erscheinen, ist das Auflösungsvermögen der Augen erreicht.

Die Barlowlinse ist eine nach ihrem Erfinder Peter Barlow benanntes, negatives Linsensystem, dass im Brennpunkt eines optischen System (Teleskop), zwischen dem Objektiv und dem Okular, eingesetzt wird. Sie wird verwendet, um die Brennweite der Optik zu verlängern und damit die Vergrößerung zu erhöhen. Gleichzeitig wird das Bild dunkler und größer. Daher werden Barlowlinsen hauptsächlich bei der Planetenfotografie eingesetzt. Das Maß der Änderung kommt durch den aufgedruckten Faktor (1,5-3fach) zum Ausdruck. Die Barlowlinse ist weit verbreitet und gehört vielfach bereits zur Grundausstattung von Teleskopen. Hochwertige Barlowlinsen besten aus 2 Linsen und können genutzt werden, um Fehler des Objektives zu korrigierten. Dies ist für ein kleines Bildfeld unabhängig vom optischen System möglich. Bei einfachen, einlinsigen Barlowlinsen wird aber leider oft der Farbfehler (chromatische Aberration) wieder sichtbar. Dies zeigt sich am Teleskop an bunten Farbsäumen bei der Planetenbeobachtung. Generell verstärkt die Barlowlinse die optischen Fehler des Objektivs und die Lichtstärke nimmt ab. Einige Okular (s. g. LV Long View) haben bereits eine Barlowlinse integriert. Damit wird die Austrittspupille des Okulars nach hinten verlagert und das Einblickverhalten deutlich verbessert.

Der Binokularansatz ermöglicht die Beobachtung am Teleskop mit beiden Augen.

| Bortle-Klasse | Bedingungen | Grenzgröße [mag] | SQM-Wert [mag/arcsec²] |

| 1 | Außergewöhnlich dunkler Himmel | 7,0 | >22 |

| 2 | sehr dunkler Himmel | 6,8 | ca. 21,8 |

| 3 | Landhimmel | 6,8 | ca. 21,5 |

| 4 | heller Landhimmel | 6,4 | ca. 21 |

| 5 | Vorstadthimmel | 5,5 | ca. 20 |

| 6 | heller Vorstadthimmel | 4,8 | ca. 19 |

| 7 | Himmel am Stadtrand | 4,2 | ca. 18 |

| 8 | Stadthimmel | 3,0 | ca. 17 |

| 9 | Himmel im Stadtzentrum | 1,5 | ca. 15 |

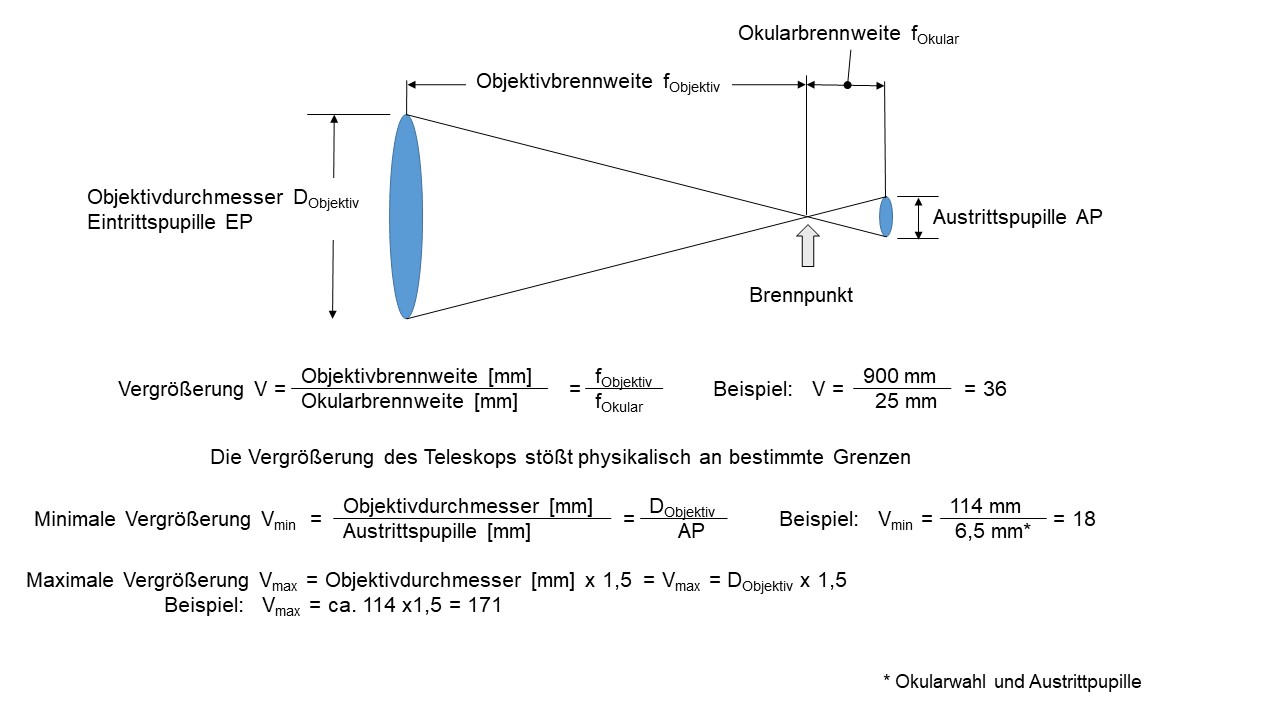

Die Brennweite ist der Abstand zwischen der Hauptebene eines Objektivs und dem Brennpunkt.

Wir vergleichen 2 Linsenfernrohre mit 2.300 mm und mit 600 mm Brennweite.

Wenn man bei der Beobachtung ein Okular mit 15 mm Brennweite einsetze, habe man bei dem langbrennweitigem Refraktor mit 2.300 mm Brennweite eine Vergrößerung von 153x, bei dem Kurzen aber nur 40x. Der Gesichtsfelddurchmesser ist neben der Brennweite auch vom Eigengesichtsfeld des Okulares abhängig. Mit meinem 15 mm Okular (Eigengesichtsfeld: 45,2°) habe man bei dem „Langen“ ein wahres Gesichtsfeld von 0,3°, bei dem „Kurzem“ 1,1°. Bei dem Langen habe man nur einen Teil, aber nicht den gesamten Mond im Gesichtsfeld, während im Kurzen der Mond gleich 2-mal ins Gesichtsfeld passt. Weil mal in dem kleinen Refraktor, mit dem größeren Gesichtsfeld auch einen größeren Bereich des Himmels überblickt, findet man die Objekte natürlich auch einfacher. Für die Planetenbeobachtung ist der Längere gut geeignet, weil man mit einer einfachen Linse (Fraunhofer Objektiv) hohe Vergrößerungen erreichen kann. (s. das Beispiel mit der Mond)

Deep-Sky-Objekte ist der Sammelbegriff für sehr lichtschwache Objekte wie Nebel und Galaxien. Die Beobachtung ist nur bei sehr dunklem Himmel möglich.

Ein Okular mit einem eingebauten Fadenkreuz. Es wird zum exakten Nachführen bei der Fotografie benötigt. Während das Teleskop als Teleobjektiv genutzt wird, wird mit dem Fadenkreuzokular die exakte Nachführung überwacht, indem man darauf achtet, dass der angepeilte Stern (Leitstern) nur eine bestimmte Abweichung innerhalb eines bestimmten Bereiches hat.

Ein Faltrefraktor ist ein Linsenteleskop, dass ein- oder mehrfach gefaltet ist. Der Vorteil liegt in der erheblich kürzeren Bauweise und der besseren Handhabbarkeit.

Filter erfüllen bei der astronomischen Beobachtung im Wesentlichen zwei Aufgaben: Farbfilter dienen der Kontraststeigerung bei der Planeten- und Mondbeobachtung. Spezielle kontraststeigernde Filter gibt es für Deep-Sky-Objekte (Nebel). Dämpfungsfilter dienen zur Abblendung heller Beobachtungsobjekte, wie z. B. beim Vollmond oder bei lichtstarken Teleskopen (N<5) bei den Planeten Jupiter und Venus. Zur Sonnenbeobachtung ist ein Dämpfungsfilter ein absolutes Muß.

Farbfilter – Beispiele für den Einsatz:

Rotfilter: Dunkelgebiete auf Mars, Tagesbeobachtung bei Merkur, helle Details in Jupiterwolken

Blaufilter: Staubstürme auf Mars, Wolkenbänder auf Jupiter, Kontrast bei Uranus

Grünfilter: Kontrast bei Mond, Mare bei Mars, Cassiniteilung im Saturnring

Gelbfilter: Jupiteratmosphäre, Cassiniteilung im Saturnring, Unterdrückung des sek. Spektrum bei Refraktoren

=> Die Verbesserungen werden häufig nur von sehr geübten Beobachtern erkannt.

Polarisationsfilter oder Graufilter:

Sie werden zum Schutz vor Blendung z. B. bei der Beobachtung des Vollmondes oder zur Tagbeobachtung der Venus eingesetzt. Sie dunkeln das Licht um den Faktor 2 – 5 ab. Speziell bei einem Augenleiden sollten möglicherweise zwei Polariationsfilter gewählt werden, weil dabei durch gegenseitigen verdrehen die Transmission verändert werden kann.

Sonnenfilter:

Es dient zum Schutz der Augen bei der Sonnenbeobachtung. Das Licht wird um den Faktor 10.000 – 100.000 geschwächt. Empfehlenswert ist ein Objektivfilter, weil das Teleskop “kalt“ bleibt und die volle Öffnung nutzbar ist.

Deep-Sky-, OIII-, UHC-Filter:

Diese Filter wirken kontraststeigernd bei der Beobachtung von Nebeln und Galaxien. Teilweise wird das Stadtlicht (Natriumdampflampen) gefiltert. Die Wirkung dieser Filter ist nicht immer eindeutig.

Ein einfaches, zweilinsiges Fernrohrobjektiv, das von J. Fraunhofer (1787-1826) entwickelt wurde, z. B. 150/2300 mm.

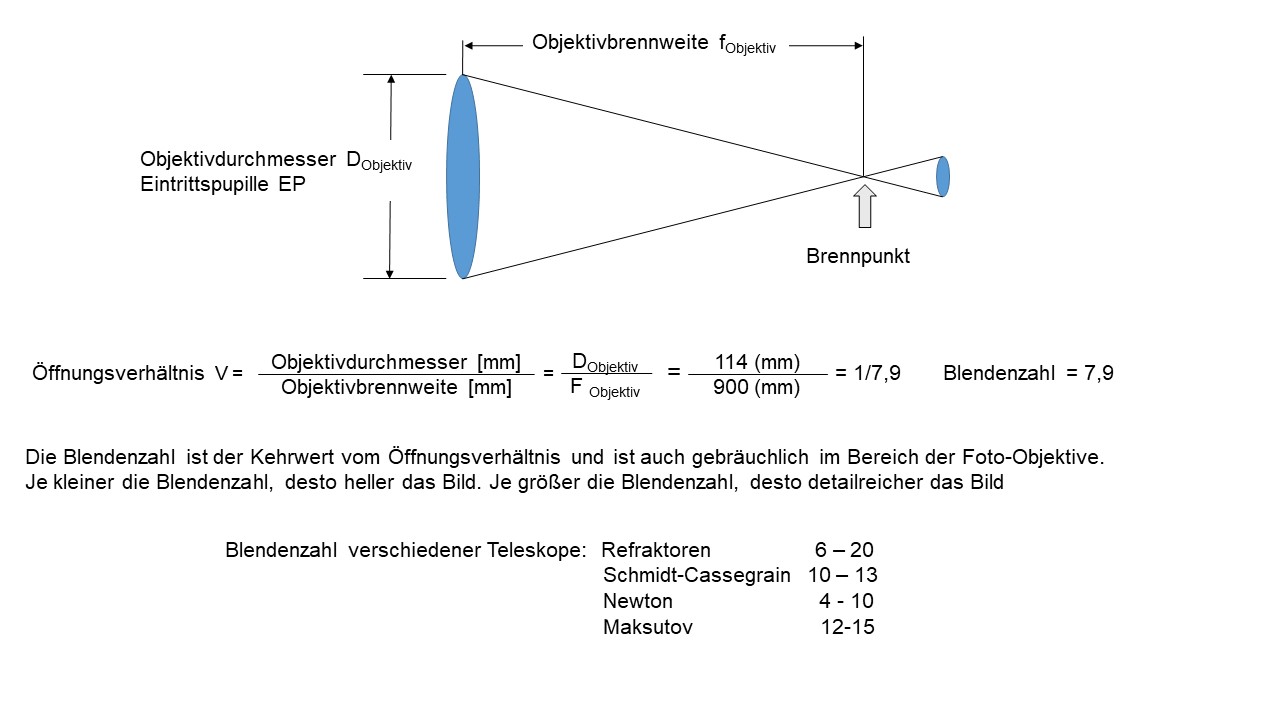

Zur generellen Bezeichnung von Fernrohrobjektiven: Die erste Zahl, hier 150, bezeichnet den Durchmesser, die zweite Zahl, hier 2300, die Brennweite des Objektivs im mm. Das Verhältnis aus diesen Daten ist das Öffnungsverhältnis, hier 1:15,3.

Das wahre Gesichtsfeld ist der Ausschnitt des Himmels, dem man im Teleskop sieht. Es ist abhängig von der Brennweite des Teleskops und Brennweite und Bauart des Okulars.

Es lässt sich abschätzen, in dem man das Eigengesichtsfeld des eingesetzten Okulars (z. B. 66°) durch die erzielbare Vergrößerung dividiert.

Zur genauen Bestimmung des wahren Gesichtsfelddurchmessers wird ein Stern am Himmelsäquator, d. h. mit der Deklination von 0 Grad eingestellt und die Zeit gestoppt, die der Stern benötigt, um von einem Gesichtsfeldrand durch die Mitte zum anderen Gesichtsfeldrand zu gelangen. Der Durchmesser wird nach folgender Formel berechnet:

Gesichtfelddurchmesser in Bogensec. = Durchgangszeit in sec. / (0,99727 x 4)

Wenn das wahre Gesichtsfeld bekannt ist, lässt sich der Abstand von 2 Objekten im Gesichtfeld abschätzen.

Bei diesen Fernrohren handelt es sich um einfache, aber weitverbreitete Geräte. Sie sind vielfach in den Fotoabteilungen der großen Kaufhäuser oder den Verbrauchermärkten erhältlich.

Justierung eines optischen Systems. Einfache Linsenteleskope (Refraktoren) lassen sich in der Regel nicht justieren.

Spiegelteleskope (Reflektoren) müssen dagegen häufiger justiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Werkzeuge. In vielen Fällen wird dafür ein Laser verwendet.

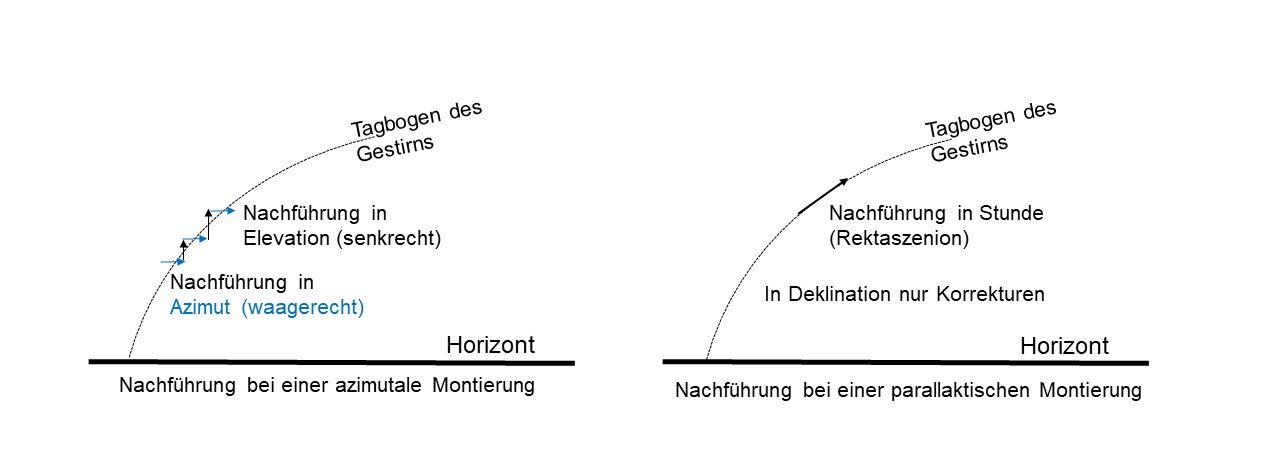

Ein Teleskop kann man generell auch als Teleobjektiv nutzt. An der Stelle des Okulars wird dann eine DSLR-Kamera gesetzt. Die Belichtungszeiten betragen von einigen Sekunden bis zu mehrere Stunden. Das Fernrohr folgt dabei mit dem Antrieb dem Gestirn. Um diese s. g. Nachführung zu kontrollieren und zu korrigieren, wird ein zweites, oft kleineres Teleskop angebaut. Mit diesem Leitfernrohr wird während der Belichtungszeit eine Stern beobachtet und die Nachführung angepasst. Unterbleibt diese Korrektur, werden die Sterne auf dem Film möglicherweise nicht deutlich abgebildet. (siehe auch Montierungen)

Geschichtliches: Die parallaktische Montierung wird erstmals von dem Jesuitenpater Grienberger (1561-1636) in Rom erwähnt. Er nennt sein Instrument „Machina aequatarilis“. Chr. Scheiner (1575-1650) bezeichnete dieses Instrument als „Heliotropium Telioscopicum“ und benutzte es auf Empfehlung von Grienberger zur Verbesserung seiner Sonnenbeobachtung.

Geschichtliches: Die parallaktische Montierung wird erstmals von dem Jesuitenpater Grienberger (1561-1636) in Rom erwähnt. Er nennt sein Instrument „Machina aequatarilis“. Chr. Scheiner (1575-1650) bezeichnete dieses Instrument als „Heliotropium Telioscopicum“ und benutzte es auf Empfehlung von Grienberger zur Verbesserung seiner Sonnenbeobachtung.Die Öffnung ist der Durchmesser eines Objektives, also der Durchmesser einer Linse oder eines Spiegel des Teleskops. Er wird häufig in Zoll angegeben. Ein Spiegelteleskop mit 8“ (Zoll) Öffnung hat einen Spiegeldurchmesser von 200 mm.

Okular heißt zu dem Auge gehörig. Vereinfach ist das Okular eine Lupe, mit der das Bild im Brennpunkt des Objektives betrachtet wird. Es gibt sehr unterschiedliche Bauarten und Qualitäten. Die Okulare werden am Teleskop von dem Okularauszug aufgenommen. Mit dem Okularauszug wird auch die Schärfe eingestellt.

Im Folgenden die wichtigsten Bauarten:

Huygens-O. (H)

Besteht aus zwei einfachen plankonvexen Linsen. Gesichtsfeld ca. 30°. Bild gekrümmt und mit Farbfehlern. Für hohe Vergrößerungen nicht empfehlenswert.

Kellner-O. (K)

Die Augenlinse ist eine achromatische Doppellinse. Verringerte Bildfeldwölbung und kaum Farbfehler. Gesichtsfeld ca. 40°. Zum Fadenkreuzokular umbaubar. Geeignet für die Sonnenprojektion.

Orthoskopische -O. (OR)

4-linsig, für hohe Ansprüche. Geeignet für alle Öffnungsverhältnisse. Bildfeldwölbung nahezu Null. Gesichtsfeld ca. 45°. Zum Fadenkreuz umbaubar. Gut geeignet für Fotografie und hohe Vergrößerungen.

Eudiaskoische O. (Ultima)

Kombination aus Plössl- und Erfle O.. Hohe Randschärfe und augenfreundliches Einblickverhalten. Großes Gesichtsfeld u. recht gute Bildfeldebnung.

Super Plössl- und Nagler O.

Bestehen aus bis zu 9 Linsen, sind sehr teuer bei großem Eigengewicht. Gute Randschärfe und sehr großes Gesichtsfeld bei extrem hohem Kontrast. Das Gesichtsfeld ist nicht ohne Änderung der Einblickposition überschaubar.

LV-O. (Long View)

Kombination eines Plössl-O. und einer Barlowlinse. Auch bei kurzbrennweitigen O. gutes Einblickverhalten durch großen Augenabstand zur vorderen Linse. Vorteilhaft für Brillenträger mit astigmatischen Augenfehlern. Nachteilig ist die schlechte Randschärfe.

Barlowlinse

Die Barlowlinse wird mit dem Okular am Okularauszug eingesetzt. Die Brennweite des Objektives wird damit um den aufgedruckten Faktor verlängert und die Vergrößerung erhöht. Die B. muß farbkorrigiert (sekundäres Spektrum) sein.

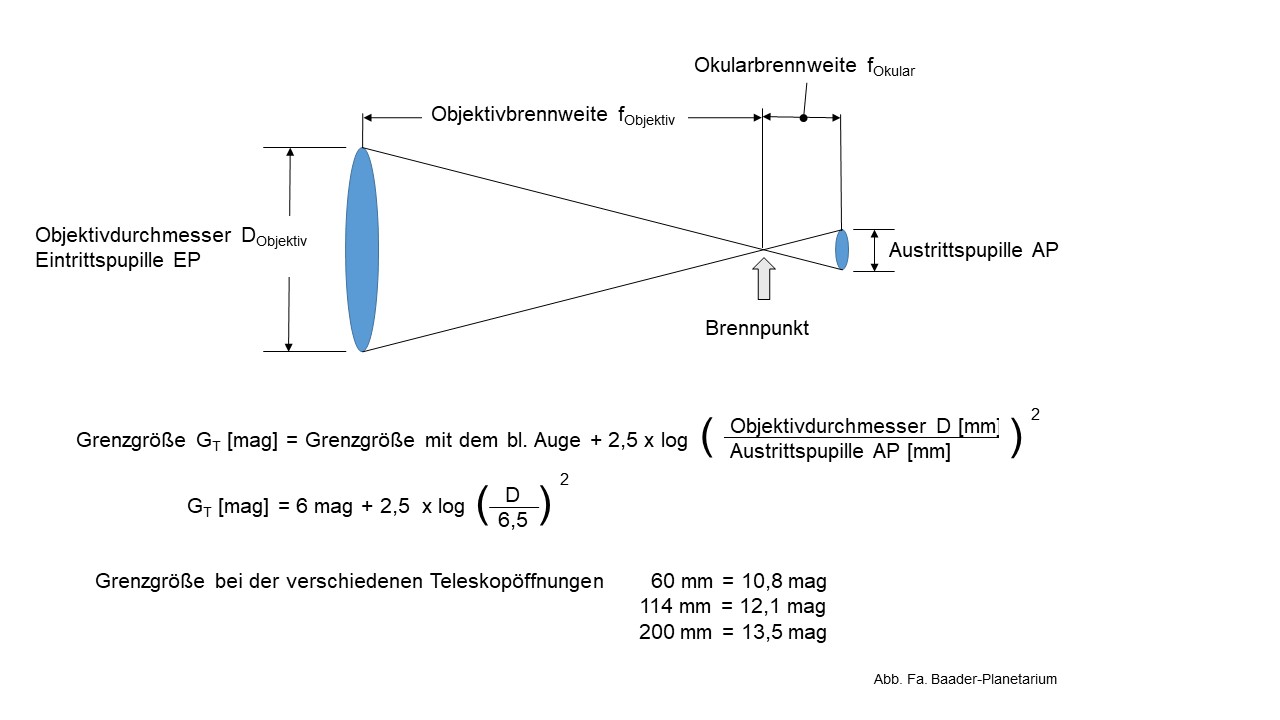

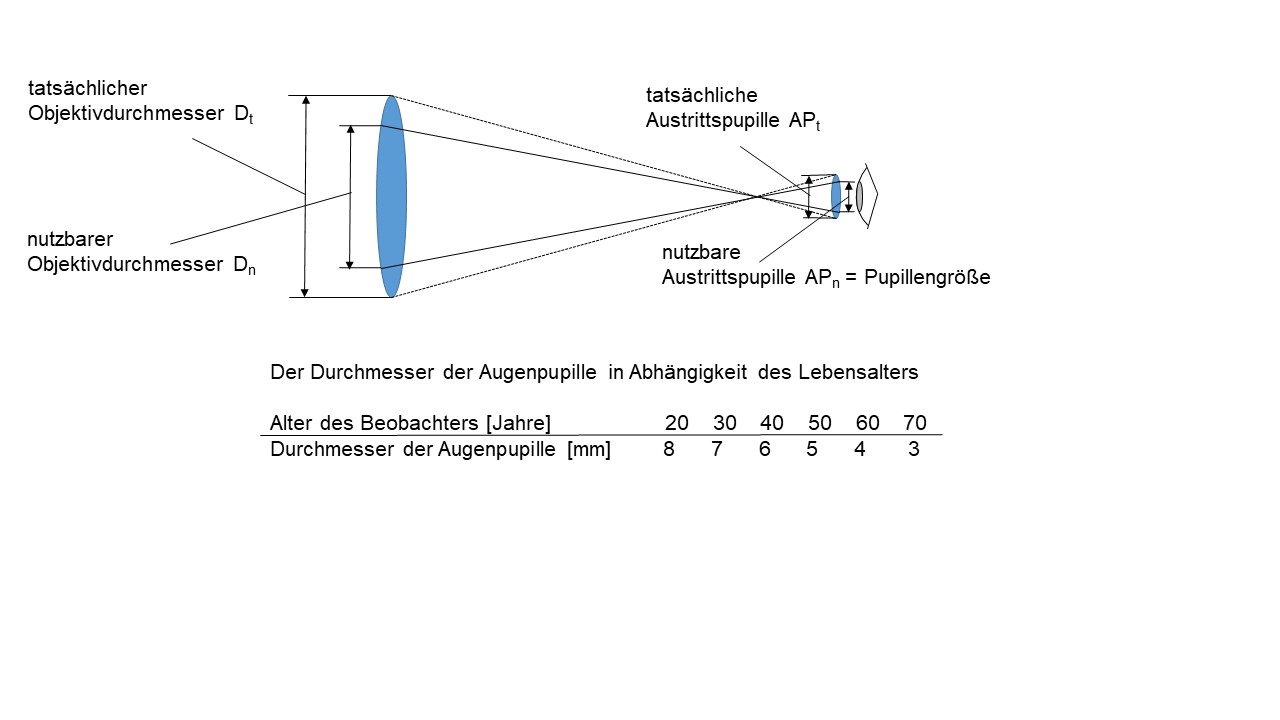

Die Größe der Augenpupille ist altersabhängig (s. Tab.). Um die volle Leistung des Teleskops zu nutzen, muss dies bei der Wahl der min. Vergrößerung (s. Vergrößerung) berücksichtigt werden. Ist die Austrittspupille des Okulars größer als die Augenpupille des Beobachters, ist das gleichbedeutend mit der Verwendung eines kleineren Fernrohres (s. grauen Bereich in der Abb.

Peilsucher sind Zieleinrichtungen an Teleskopen, mit denen Gestirne angepeilt werden, um sie im Fernrohr zu beobachten. Im einfachsten Fall können das Kimme und Korn sein, wie wir es vom Gewehr kennen. Bei den meisten Peilsuchern ist aber eine Zielmarkierung auf eine reflektierender Fläche projiziert. Diese lässt sich bei Dunkelheit deutlich besser erkennen. Der wohl bekannteste Peilsucher ist der Telrad-Finder. Drei Zielkreise werden von unten an eine im 45°-Winkel ausgerichtete Glasscheibe projiziert. Die Kreise erscheinen im Durchmesser von 0,5°, 2° und 4° am Himmel. Die Kreise finden sich zur besseren Orientierung in bestimmten Himmelsatlanten wieder.

Das Platesolving nutzt eine empfindliche Webcam, um Fotos des Sternenhimmels zu erstellen und die Sternmuster mit gespeicherten Sternkarten abzugleichen. Daraus wird dann die Position des Teleskops abgeleitet. Während GoTo und Encoder vor dem Start mit Hilfe von Ort, Datum und Uhrzeit am Sternenhimmel eingeeicht werden müssen, ist das Platesolving flexibler im Handling.

Die Protuberanzen sind heiße, gasförmige Wolken oberhalb der Photosphäre. (scheinbare Sonnenoberfläche). Sie sind nur bei einer Sonnenfinsternis, mit speziellen Filtern oder mit dem Protuberanzenansatz beobachtbar. Mit diesem Gerät wird über verschiedene Kegelblenden die Sonne im Teleskop abgeblendet und so eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugt. Dadurch werden die Protuberanzen sichtbar.

Die Reducerlinse, auch Telekompressor genannt, wird zwischen dem Objektiv und dem Okular, eingesetzt und verkürzt die effektive Brennweite des Objektives. Die einfachste Form wird als Shapleylinse (nach Harlow Shapley) bezeichnet. Der Abbildungsmaßstab wird mit diesem System kleiner und das Bild wesentlich heller. Sie kommt damit oft bei der Fotografie zum Einsatz, weil die Belichtungszeit deutlich verkürzt werden kann. Im Gegensatz zur Barlowlinse muss der Reducer an das optische System angepasst werden und ist damit nicht universell nutzbar. Daher wird sie im Handel nur sehr eingeschränkt angeboten. Wie bei der Barlowlinse wird auch hier der brennweitenveränderte Faktor (z.B. 0,6) auf dem Gehäuse aufgedruckt.

Ein Fernrohr mit einem Linsenobjektiv. Das eintretende Licht wird gebrochen (Refraktion), was zu der Bezeichnung geführt hat. Der größte existierende Refraktor ist der Yerkes-Refraktor mit einer Öffnung von 1,02 m und einer Brennweite von 19,79m

Im Beobachtungsprotokoll werden die atmosphärischen Sichtverhältnisse mit den Faktoren U für Luftunruhe (Funkeln) und D für Durchsicht mit einer Skala von 1-5 bewertet. 1 bedeutet sehr gute Bedingungen, 5 schlechte, kaum brauchbare Bedingungen. Bei Vergleich einzelner Beobachtung sind diese Faktoren unbedingt zu berücksichtigen.

——————————————————————————————

Seeingskala nach Antoniadi

| U1 | perfektes Bild ohne geringste Luftunruhe |

| U2 | leichte Wallungen, aber Phasen der Ruhe, die wenigstens einige Sekunden lang andauern |

| U3 | mittelmäßige Luftruhe, auffälliges Bildzittern |

| U4 | schlechtes Seeing, ständig störendes Wabern |

| D5 | sehr schlechtes Seeing, das Wahrnehmen von Einzelheiten in kaum möglich |

——————————————————————————————

Tranzparenzskala

| D1 | sehr klarer Himmel, Sterne mit 5mag sichtbar |

| D2 | klarer Himmel, Sterne mit 4mag sichtbar |

| D3 | Himmel dunstig, Sterne mit 3mag noch sichtbar |

| D4 | Dunst nimmt zu, nur noh Sterne mit 1mag zu sehen, Planetenbeobachtung gerade noch möglich |

| D5 | Dunst (Nebel, Hochnebel) so stark, dass Planeten mit ;bloßem Auge gerade noch erkannbar ist, Fernrohr ist sind am Planeten keine Einzelheiten mehr erkennbar. |

Ein kleines Fernrohr auf einem Teleskop in der Güte eines Feldstechers. Er besitzt häufig ein Fadenkreuz und ein großes Gesichtsfeld, um einen möglichst großen Himmelausschnitt überblicken zu können. Mit dem Sucher werden die Gestirne zunächst angepeilt, um sie mit dem Teleskop leichter zu finden.

Eine Abkürzung, die für Sky Quality Meter steht.

Ein Messgerät, mit dem die Flächnhelligkeit des Himmels in mag/arcsec² gemessen werden kann. Gemessen wird der Bereich zwischen 400 bis 670 nm.

Als Tubusseeing werden interne Luftturbulenzen im Teleskoptubus bezeichnet. Dadurch wird die Abbildungsqualität der Optik beeinträchtigt. Teleskope mit geschlossenen Tuben, (Refraktoren) werden durch die internen Temperaturunterscheide weniger beeinträchtigt, als bei Fernrohren mit offenen Tuben. (Newton-Spiegelteleskope) Geschlossene Spiegelteleskope sind auch deshalb anfälliger für die Tmerpaturunterschiede im Tubus, weil das Licht den Tubus mehrfach durchläuft.

Dieses Problem kann bei jedem Teleskop auftreten. Durch zu kleine Blenden im Teleskop oder dem Okular wird das Bildfeld beschnitten. Im Randbereich wird das Bild dadurch etwas dunkler und die Abbildung schlechter.

Eine Wellenfront entsteht, wenn man den Verlauf einer von einer punktförmigen Lichtquelle ausgehenden Welle im Raum verfolgt. Alle Punkte der Wellenfront haben dieselbe Lichtlaufzeit von der Quelle und damit auch dieselbe Phasenlage. In der Nähe des Senders ist die Wellenfront eine Kugelschale, in weiter Entfernung vom Sender nahezu eine Ebene. Solche Wellenfronten nennt man ungestört. Nach dem Durchlauf durch ein optisches Medium oder durch Reflexion verändert sich die Wellenfront. Optiken erzeugen erwünschte und unerwünschte Wellenfrontänderungen. Letztere sind die optischen Fehler, welche durch die Zernike-Polynome charakterisiert werden.